digital humanities

Events

Offene Digital Humanities Sprechstunde

Sie schreiben an einer Hausarbeit im Bereich Digital Humanities und benötigen Unterstützung bei einer Fragestellung? Sie haben Probleme mit den nötigen Text-Annotationen für Ihr Promotionsprojekt? Sie möchten DH-Methoden in Ihre Arbeit einbringen, haben auch schon eine erste Idee, aber wissen nicht, wie und wo Sie anfangen sollten? Das Referat für Digitale Forschungsdienste bietet an jedem ersten Montag des Monats eine offene Online-Sprechstunde zu Themen in den Digital Humanities an, in dem Sie sich über diese und weitere Fragen und Herausforderungen austauschen können. Die Sprechstunde findet über Zoom statt, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Potenziale ausbauen & Chancen nutzen: Der BITS SPACE der Uni Bielefeld als Beispiel für innovative Workspaces und Kreativräume an Hochschulen

Gastvortrag von Julia Katharina Saatkamp, Abteilungsleitung eLearning.Medien im Bielefelder IT-Servicezentrum (BITS) der Uni Bielefeld

Der BITS SPACE der Uni Bielefeld vereint verschiedene IT- und Medienservices des Bielefelder IT-Servicezentrums (BITS). Er bietet neben unterschiedlichen Medienräumen und Studios zu den Themen Podcast, Videoproduktion, XR und 3D-Druck auch moderne IT-Arbeitsplätze für Studierende sowie eine umfangreich ausgestattete Geräteausleihe.

Der Beitrag liefert einen Einblick in die Konzeption des BITS SPACE als Servicebereich mit dem Anspruch zentrale IT- und Medieninfrastrukturen zukunftsorientiert, nachhaltig und bedarfsgerecht anzubieten. Wir möchten Sie einladen, nach dem Impulsvortrag mit uns in den Austausch zu treten.

Produktive Reibungsflächen: Geisteswissenschaften und Datenvisualisierung

Visualisierungen sind in aller Munde oder besser: in aller Auge. Mit der zunehmenden datenbasierten digitalen Forschung in allen Disziplinen gibt es kaum noch einen Bereich, der Analyseergebnisse oder auch Analyseworkflows selbst nicht visuell gestaltet. Besonders in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die sich auf textbasierte Forschung konzentrieren, wird die Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Visualisierungen jedoch oft vernachlässigt und findet nur selten Eingang in die Ausbildung. Angesichts der zunehmenden Generierung digitaler Forschungsdaten und Analyseergebnisse in den digitalen Geisteswissenschaften ist jedoch die visuelle Darstellung und Interpretation dieser Daten unausweichlich geworden, um zukunftsfähig zu bleiben. Dies erfordert eine ausgeprägte visuelle Kompetenz als Teil der Data Literacy. Mit dem Bereich der Datenvisualisierung scheint jedoch (wiederum) ein neues Paradigma wissenschaftlichen Arbeitens in die Geisteswissenschaften Einzug zu halten und für mehr oder weniger produktive Reibungen zu sorgen. Vagheiten, Ambivalenzen, Eindeutigkeiten oder überhaupt Sichtbarkeiten interpretativer Schritte der Datengenerierung und -auswahl sind jedoch von genuin geisteswissenschaftlichem Interesse. Hermeneutische und computationelle Zugänge lassen sich im Feld der Datenvisualisierung miteinander in Verbindung bringen. In diesem Vortrag werden das Problemfeld beleuchtet und potenzielle Kriterien für die Kategorisierung und kritische Bewertung von geisteswissenschaftlichen Datenvisualisierungen vorgestellt.

Referent: Jan Horstmann (SCDH, Uni Münster)

Eine Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Digital Humanities – Wie geht das?“ des Referats für Digitale Forschungsdienste.

Der Vortrag findet als Coffee Lecture hybrid statt. Für eine Teilnahme vor Ort bitten wir um Anmeldung an forschungsdienste@sub.uni-hamburg.de.

Projektmanagement als wichtiges Tool für Digital Humanities Projekte

DH-Projekte sind komplexe Vorhaben aufgrund ihrer Interdisziplinarität, Innovativität und der meist stark begrenzten Ressourcen durch Drittmittelförderung. In Projekten sollen ToDos erledigt werden, die aber auch irgendwie in Abhängigkeit zueinander stehen. Personal und Finanzmittel müssen verfügbar sein, aber auch verplant werden. Das Projekt soll natürlich erfolgreich sein, aber wer entscheidet alles darüber?

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen und DH-Projekten zum Erfolg zu verhelfen, bedarf es eines weiteren Tools im DH-Projekt-Werkzeugkasten, das ein überlegtes und systematisches Vorgehen fördert: Projektmanagement.

Im Workshop “Projektmanagement als wichtiges Tool für Digital Humanities Projekte” an der SUB Hamburg möchten wir die typischen Herausforderungen von DH-Projekten mit dem Potential von Projektmanagement-Methoden zusammenbringen.

Neben kompakten Inputs zu Projektmanagement, wird es Raum geben für eigene Erfahrungen aus der Projektpraxis und dem Erproben von PM-Methoden, die künftig auch in der eigenen Projektarbeit Anwendung finden können.

Das Angebot richtet sich an Interessierte aus der wissenschaftlichen Projektarbeitspraxis an Universitäten, Forschungseinrichtungen oder wissenschaftlichen Bibliotheken, Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Teilnehmer:innenzahl ist beschränkt auf 15, daher wird um Anmeldung an forschungsdienste@sub.uni-hamburg.de gebeten.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Digital Humanities – Wie geht das?“ des Referats für Digitale Forschungsdienste.

Prompt it! 30 Minuten zu: Die bildgebende KI "Adobe Firefly"

Ob fotorealistisch oder kunstvoll, es gibt viele Möglichkeiten Adobe Firefly in kurzer Zeit einzigartige Bilder generieren zu lassen. Über zahlreiche Einstellmöglichkeiten lassen sich die Ergebnisse immer weiter verfeinern oder schnell verändern.

Wir wollen in 30 Minuten einen beispielhaften Workflow für die Bildgenerierung kennenlernen, der uns durch die verschiedenen Arbeitsschritte führt. Am Ende können wir mit einem generierten Bild in andere Adobe Anwendungen wechseln, um dort weiter daran zu arbeiten.

Diese Online-Schulung richtet sich an Einsteiger*innen und es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Adobe Firefly lässt sich bis zu einem bestimmten Rahmen kostenlos nutzen. Darüber hinaus wird es kostenpflichtig.

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL) und das Netzwerk Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NeL) stellen wegen des großen Bedarfs an KI-bezogenen Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen vielfältige Angebote zur Verfügung.

Anmeldung hier

Als virtuellen Lernort werden wir ZOOM nutzen. Der ZOOM-Link wird einen Tag vor Schulungsbeginn bis 13:00 Uhr versendet.

Institution

- Multimedia Kontor Hamburg gGmbH

Prompt it! 30 Minuten zu: Die bildgebende KI „Adobe Firefly

Ob fotorealistisch oder kunstvoll, es gibt viele Möglichkeiten Adobe Firefly in kurzer Zeit einzigartige Bilder generieren zu lassen. Über zahlreiche Einstellmöglichkeiten lassen sich die Ergebnisse immer weiter verfeinern oder schnell verändern.

Wir wollen in 30 Minuten einen beispielhaften Workflow für die Bildgenerierung kennenlernen, der uns durch die verschiedenen Arbeitsschritte führt. Am Ende können wir mit einem generierten Bild in andere Adobe Anwendungen wechseln, um dort weiter daran zu arbeiten.

Diese Online-Schulung richtet sich an Einsteiger*innen und es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Adobe Firefly lässt sich bis zu einem bestimmten Rahmen kostenlos nutzen. Darüber hinaus wird es kostenpflichtig.

Schwerpunkte sind:

- Text zu Bild – erste Prompts

- Allgemeine Einstellungen

- Content-Typ

- Struktur

- Stile

Anmeldung hier

Als virtuellen Lernort werden wir ZOOM nutzen. Der ZOOM-Link wird einen Tag vor Schulungsbeginn bis 13:00 Uhr versendet.

Institution

- Multimedia Kontor Hamburg gGmbH

Prompt my Song! 30 Minuten zu: Musik- und Soundgenerierung mit KI-Tools

In dieser 30-minütigen Online-Schulung erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz die Musikproduktion revolutioniert. Sie erhalten eine grundlegende Einführung in die Möglichkeiten von KI-Tools für die Musikproduktion und Soundgenerierung.

Wir stellen Ihnen die gängigsten und benutzerfreundlichsten KI-Tools zur Musik- und Soundgenerierung vor, damit Sie selbst kreativ werden können – ohne musikalische Vorkenntnisse!

Diese Schulung ist speziell für Einsteiger*innen konzipiert, die wenig bis keine Erfahrung mit Musikproduktion oder KI haben.

Die Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL) und das Netzwerk Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre (NeL) stellen wegen des großen Bedarfs an KI-bezogenen Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen vielfältige Angebote zur Verfügung.

Anmeldung hier

Als virtuellen Lernort werden wir ZOOM nutzen. Der ZOOM-Link wird einen Tag vor Schulungsbeginn bis 13:00 Uhr versendet.

Institution

- Multimedia Kontor Hamburg gGmbH

Prompt my Song! 30 Minuten zu: Musik- und Soundgenerierung mit KI-Tools

In dieser 30-minütigen Online-Schulung erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz die Musikproduktion revolutioniert. Sie erhalten eine grundlegende Einführung in die Möglichkeiten von KI-Tools für die Musikproduktion und Soundgenerierung.

Wir stellen Ihnen die gängigsten und benutzerfreundlichsten KI-Tools zur Musik- und Soundgenerierung vor, damit Sie selbst kreativ werden können – ohne musikalische Vorkenntnisse!

Diese Schulung ist speziell für Einsteiger*innen konzipiert, die wenig bis keine Erfahrung mit Musikproduktion oder KI haben.

Schwerpunkte sind:

- Einführung in die KI-basierte Musik- und Soundgenerierung

- Überblick über die bekanntesten KI-Tools und ihre Funktionen

- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Musikstücks mit KI

Anmeldung hier

Als virtuellen Lernort werden wir ZOOM nutzen. Der ZOOM-Link wird einen Tag vor Schulungsbeginn bis 13:00 Uhr versendet.

Institution

- Multimedia Kontor Hamburg gGmbH

Prompt-a-thon für die Geisteswissenschaften: wissenschaftlich Arbeiten und Lehren mit ChatGPT

Registration: digitale.gw@uni-hamburg.de

Wednesday, May 3th and Wednesday and June 7th, 2023, both dates can also be attended independently.

The Digital Humanities lecture series offers an introductory overview of the digital technologies and processes used today to analyze texts, present them on digital platforms, and archive them for posterity. Emphasis is placed on the procedures and tools used in linguistics and literary studies. In addition to an inventory and the presentation of sample applications, the lecture aims to reflect on the changes in the research and work process in the humanities that accompany digitization.

Institutions

- Institut für Germanistik

Prompt-a-thon für die Geisteswissenschaften: wissenschaftlich Arbeiten und Lehren mit ChatGPT

Registration: digitale.gw@uni-hamburg.de, both dates can also be attended independently.

The Digital Humanities lecture series offers an introductory overview of the digital technologies and processes used today to analyze texts, present them on digital platforms, and archive them for posterity. Emphasis is placed on the procedures and tools used in linguistics and literary studies. In addition to an inventory and the presentation of sample applications, the lecture aims to reflect on the changes in the research and work process in the humanities that accompany digitization.

Institution

- Institut für Germanistik

Ringvorlesung: Digital Humanities - Ethische Fragen bei automatischen Sprachverarbeitung und generativer KI

Dr. Melanie Andresen, DeepL, Köln

Die Digitalisierung hat mittlerweile auch in den Geisteswissenschaften Einzug gehalten – sowohl in der Forschung als auch in den außeruniversitären Berufsfeldern. Jenseits der Nutzung des Computers zum Schreiben von Texten und zum Surfen im Internet hat sich im Rahmen der so genannten Digital Humanities ein breites Spektrum an Methoden entwickelt, die das traditionelle Handwerkszeug der Geisteswissenschaften mit neuen Möglichkeiten ergänzen.

Die Vorlesung bietet einen einführenden Überblick über die digitalen Technologien und Verfahren, die heute zum Einsatz kommen, um Texte zu analysieren, auf digitalen Plattformen zu präsentieren und für die Nachwelt zu archivieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Verfahren und Werkzeugen der Sprach- und Literaturwissenschaften. Neben einer Bestandsaufnahme und der Präsentation von Beispielanwendungen zielt die Vorlesung auf die Reflexion der mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen des geisteswissenschaftlichen Forschungs- und Arbeitsprozesses. Es soll jeweils nach dem methodologischen und konzeptionellen Zugewinn gefragt werden, den das neue Methodenparadigma der Digital Humanities birgt oder bergen könnte.

Sitzungen, die in einzelne Grundlagenbereiche der Digital Humanities einführen, wechseln sich mit Berichten aus aktuellen Forschungsprojekten ab.

Die Vorlesung richtet sich an alle, die ein Interesse an digitalen Verfahren in textbezogenen Geisteswissenschaften haben. Auch wenn der Schwerpunkt der vorgestellten Projekte in den Sprach- und Literaturwissenschaften liegt, können die Methoden grundsätzlich interdisziplinär angewendet werden. Es werden keine Vorkenntnisse der digitalen Methoden vorausgesetzt.

Institutions

- Institut für Germanistik

Ringvorlesung: Digital Humanities - Literatur im Netz und digitale Wissenschaftskultur

Prof. Dr. Julia Nantke, Institut für Germanistik, Universität Hamburg

Ringvorlesung: Digital Humanities-Vorlesung

Die Digitalisierung hat mittlerweile auch in den Geisteswissenschaften Einzug gehalten – sowohl in der Forschung als auch in den außeruniversitären Berufsfeldern. Jenseits der Nutzung des Computers zum Schreiben von Texten und zum Surfen im Internet hat sich im Rahmen der so genannten Digital Humanities ein breites Spektrum an Methoden entwickelt, die das traditionelle Handwerkszeug der Geisteswissenschaften mit neuen Möglichkeiten ergänzen.

Die Vorlesung bietet einen einführenden Überblick über die digitalen Technologien und Verfahren, die heute zum Einsatz kommen, um Texte zu analysieren, auf digitalen Plattformen zu präsentieren und für die Nachwelt zu archivieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Verfahren und Werkzeugen der Sprach- und Literaturwissenschaften. Neben einer Bestandsaufnahme und der Präsentation von Beispielanwendungen zielt die Vorlesung auf die Reflexion der mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen des geisteswissenschaftlichen Forschungs- und Arbeitsprozesses. Es soll jeweils nach dem methodologischen und konzeptionellen Zugewinn gefragt werden, den das neue Methodenparadigma der Digital Humanities birgt oder bergen könnte.

Sitzungen, die in einzelne Grundlagenbereiche der Digital Humanities einführen, wechseln sich mit Berichten aus aktuellen Forschungsprojekten ab.

Die Vorlesung richtet sich an alle, die ein Interesse an digitalen Verfahren in textbezogenen Geisteswissenschaften haben. Auch wenn der Schwerpunkt der vorgestellten Projekte in den Sprach- und Literaturwissenschaften liegt, können die Methoden grundsätzlich interdisziplinär angewendet werden. Es werden keine Vorkenntnisse der digitalen Methoden vorausgesetzt.

Institutions

- Institut für Germanistik

Ringvorlesung: Digital Humanities - Wie misst man literarischen Wandel? Digitale Analysen der Lyrik des Realismus und der Frühen Moderne

Prof. Dr. Fotis Jannidis & Leonard Konle, Institut für Deutsche Philologie, Universität Würzburg / Merten Kröncke & Prof. Dr. Simone Winko, Seminar für Deutsche Philologie, Universität Göttingen

Ringvorlesung: Digital Humanities-Vorlesung

Die Digitalisierung hat mittlerweile auch in den Geisteswissenschaften Einzug gehalten – sowohl in der Forschung als auch in den außeruniversitären Berufsfeldern. Jenseits der Nutzung des Computers zum Schreiben von Texten und zum Surfen im Internet hat sich im Rahmen der so genannten Digital Humanities ein breites Spektrum an Methoden entwickelt, die das traditionelle Handwerkszeug der Geisteswissenschaften mit neuen Möglichkeiten ergänzen.

Die Vorlesung bietet einen einführenden Überblick über die digitalen Technologien und Verfahren, die heute zum Einsatz kommen, um Texte zu analysieren, auf digitalen Plattformen zu präsentieren und für die Nachwelt zu archivieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Verfahren und Werkzeugen der Sprach- und Literaturwissenschaften. Neben einer Bestandsaufnahme und der Präsentation von Beispielanwendungen zielt die Vorlesung auf die Reflexion der mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen des geisteswissenschaftlichen Forschungs- und Arbeitsprozesses. Es soll jeweils nach dem methodologischen und konzeptionellen Zugewinn gefragt werden, den das neue Methodenparadigma der Digital Humanities birgt oder bergen könnte.

Sitzungen, die in einzelne Grundlagenbereiche der Digital Humanities einführen, wechseln sich mit Berichten aus aktuellen Forschungsprojekten ab.

Die Vorlesung richtet sich an alle, die ein Interesse an digitalen Verfahren in textbezogenen Geisteswissenschaften haben. Auch wenn der Schwerpunkt der vorgestellten Projekte in den Sprach- und Literaturwissenschaften liegt, können die Methoden grundsätzlich interdisziplinär angewendet werden. Es werden keine Vorkenntnisse der digitalen Methoden vorausgesetzt.

Institutions

- Institut für Germanistik

Studierende beim Umgang mit generativer KI begleiten. Teil A: Einstieg und Grundlagen

Die Einführung von generativen KI-Tools wie ChatGPT hat im Hochschulkontext zu einer großen Verunsicherung geführt. Viele Studierende nutzen die Tools bislang gar nicht, manche sind unsicher, was erlaubt ist und andere nutzen sie womöglich bereits intensiv für das Studium, ohne genau über Funktionsweise und Grenzen informiert zu sein.

In diesem Workshop sind die Grundlagen des Einsatzes von generativer KI im Studiumskontext das Thema. Gemeinsam betrachten wir verschiedene Tools hinsichtlich ihrer Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden anschließend für sich geklärt haben, ob und wie sie generative KI in ihrem Studium einsetzen wollen – und dadurch auch andere Studierende in dieser Entscheidung begleiten können. Dafür basiert ein großer Teil des Workshops auf Austausch unter den Teilnehmenden, weshalb er sich an Anfänger:innen, aber auch an erfahrenere gKI-Nutzende richtet. Mehr hier

Teilnahme und Anmeldung:

Dieses Angebot richtet sich fachübergreifend an alle regulär Studierenden der Universität Hamburg. Die Anmeldung erfolgt über das nachstehende Anmeldeformular.

Institutions

- DDLitLab, ISA-Zentrum

Stunning visuals! 30-minütige Einführung in das KI-Tool Clipdrop

ClipDrop ermöglicht es, mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) Bilder generieren zu lassen und diese zu bearbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Gegenstände, Personen, Texte oder Unvollkommenheiten aus Bildern zu entfernen, den Hintergrund zu verändern, die Belichtung anzupassen, die Auflösung zu verbessern und noch viele weitere Funktionen, die wir uns in der 30-minütigen Schulung anschauen werden.

Für die Teilnahme an dieser Schulung werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Anmeldung hier

Als virtuellen Lernort werden wir ZOOM nutzen. Der ZOOM-Link wird einen Tag vor Schulungsbeginn bis 13:00 Uhr versendet.

Institution

- Multimedia Kontor Hamburg gGmbH

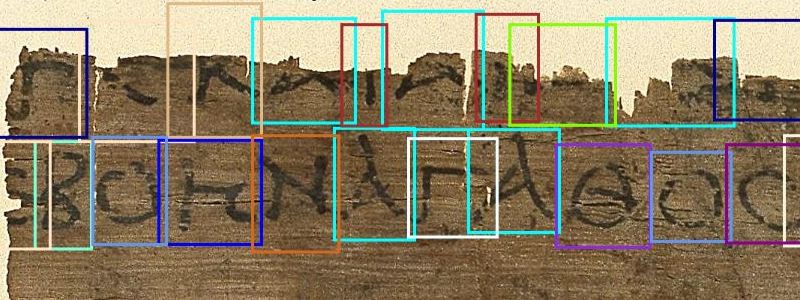

The International Workshop on Computational Paleography (3rd edition)

Computational paleography merges computational methods with the study of ancient scripts, transcending traditional humanities boundaries through technology. It unites experts in manuscripts, computer science, and natural sciences, breaking down chronological and geographical barriers. This interdisciplinary approach allows for detailed analysis of ancient documents, benefiting from advancements in computer vision and analytical techniques. The aim is to facilitate collaboration and discussion among specialists, enhancing understanding and access to cultural heritage, thereby enriching society.

The workshop is planned for half a day with a keynote talk, oral presentations, and lively discussions. Submitted papers will be peer-reviewed and accepted submissions will be presented in the workshop and published with ICDAR proceedings in the Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS) series.

Institution

- Centre for the Study of Manuscript Cultures, ICDAR, IAPR

The Schoenberg Institute for Manuscript Studies Online Lecture Series

The study of ancient written artifacts has led to an ever-growing repository of digital data, encompassing raw images of artifacts and automatically generated outputs from advanced acquisition techniques. Manual analysis of this data is not only time-consuming but also prone to human error and bias. Consequently, the integration of novel machine learning and AI methodologies offers significant potential to streamline and enhance the efficiency of artefact research. Computer vision, in particular, provides opportunities beyond handwriting text recognition to address complex challenges in manuscript studies. As a computer scientist, exploring the boundless possibilities of computer vision to resolve research questions in this field has been an enriching experience. This lecture delves into key challenges encountered throughout this journey, highlighting ongoing collaborative projects. These projects illustrate the wide range of diverse research topics, including detecting specific handwriting styles on palm leaves from south India, measuring the density of sieve prints in Himalayan paper-making, addressing the complexities of multilingual texts and varied writing tools in Rilke’s Notebooks from Austria, and even restoring undertexts in Georgian palimpsests. These projects demonstrate the transformative potential of computer vision in advancing manuscript studies.

Institution

- The Schoenberg Institute for Manuscript Studies, CSMC

People

Seid Muhie Yimam

Institutions

Referat für Digitale Forschungsdienste, State and University Library Hamburg Carl von Ossietzky

Unit for the integration of digital humanities activities and services into the SUB portfolio

The Academy of Sciences and Humanities in Hamburg, AdWHH

Member of the Union of the German Academies of Sciences and Humanities

Universität Hamburg

Adeline Scharfenberg

Universität Hamburg

Adeline Scharfenberg

Universität Hamburg

Adeline Scharfenberg